한천의 시주로 제작한 보물 제705호

한천의 시주로 제작한 보물 제705호

|

(출처 국립중앙박물관) (출처 국립중앙박물관)

|

"불설대보부모은중경(佛說大報父母恩重經)을 통한 한천의 역할"

서재공 한천(韓천)은 고려 우왕 4년(1378년)에 예문관대제학으로 재임하며 당대 학문과 문화를 대표하는 인물로서, 그의 활동과 업적은 고려시대의 지식인과 관료로서 역할을 충실히 수행한 사례로 꼽힌다. 한천은 개인의 학문적 역량을 바탕으로 백성들에게 효 사상과 불교적 가르침을 전파하는 데 기여했으며, 이를 통해 사회적 책임을 다하는 교육자로 자리매김했다. 특히 그가 자신의 사비를 들여‘불설대보부모은중경(佛說大報父母恩重經)’을

간행한 일은 그가 지녔던 신분적 위치와 사상적 철학, 그리고 사회적 의무를 잘 보여준다.

서재공 한천의 신분적 위치와 역할

서재공 한천이 맡았던 예문관대제학(藝文館大提學)은 고려시대 중앙 관청인 예문관의 최고 책임자이다. 예문관은 국왕의 교서 및 문서를 작성하고, 각종 학문적 기록과 편찬 사업을 주관하는 역할을 했다. 대제학은 이 관청의 수장으로서 학문과 문화를 이끄는 지식인의 상징적 위치에 있었으며, 국왕의 신뢰를 받는 핵심 관료로 평가받았다. 이 직책을 수행했던 한천은 단순히 정치적 권위를 가진 고위 관리에 머무르지 않고, 학문적

깊이와 사회적 책임감을 통해 자신의 지위를 활용했을 것으로 보인다.

고려시대에는 불교가 국가적, 사상적 기반으로 자리 잡고 있었으며, 불교는 왕실과 귀족뿐만 아니라 일반 백성들에게도 도덕적 기준을 제시하는 역할을 했다. 서재공 한천이 고위 관리로서 불교 경전 간행에 나선 것은, 그가 불교를 통한 도덕적 교화의 중요성을 깊이 인식하고 있었음을 보여준다. 특히 고려 후기에는 유교와 불교가 혼재된 사상적 배경 속에서 효 사상이 중요한 사회적 덕목으로 자리 잡았으며, 한천은 불교 경전인

‘부모은중경’을 간행함으로써 효 사상과 불교적 가르침을 동시에 널리 퍼뜨리고자 했을 것으로 보인다.

|

(출처 국립중앙박물관) (출처 국립중앙박물관)

|

‘불설대보부모은중경’ 간행의 의의

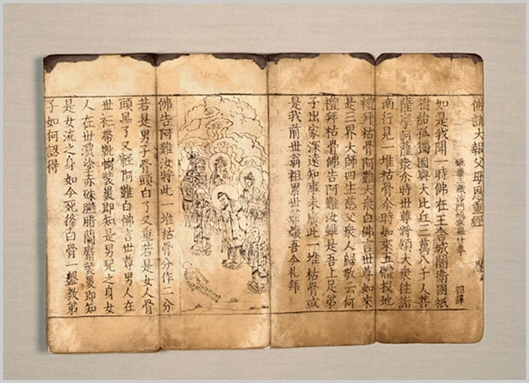

‘불설대보부모은중경’은 구마라습에 의해 번역된 불교 경전으로, 부모의 10가지 은혜를 글과 그림으로 상세히 설명하며, 부모에게 감사하고 그 은혜를 되새길 것을 가르치는 내용을 담고 있다. 서재공 한천이 이 경전을 간행한 것은 단순히 종교적 신념을 전파하려는 목적을 넘어, 고려 사회의 도덕적 교화를 위한 실천적 행동으로 평가된다.

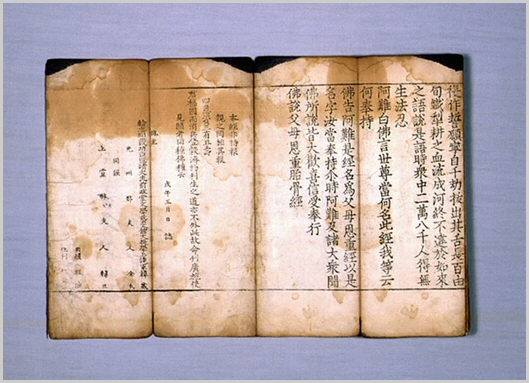

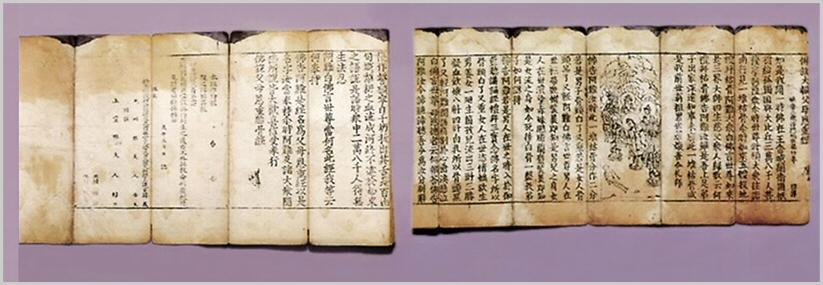

이 경전은 효 사상을 강조하면서도 불교 교리를 통해 백성들이 일상에서 부모의 은혜를 깨닫고 도덕적 생활을 실천하도록 유도하는 교육적 자료로 활용되었을 것이다.특히 이 경전은 닥종이에 목판으로 인쇄되어 병풍처럼 펼쳐볼 수 있는 독특한 형태로 제작되었다. 접었을 때의 크기가 세로 29cm, 가로 11.3cm로, 당시 서적의 제작 양식을 보여주는 대표적인 유물이다. 글과 함께 정교하게 그려진 그림은 경전의 내용을 시각적으로

쉽게 이해할 수 있도록 돕는 역할을 했다.

이는 한천이 단순히 텍스트를 전달하는 데 그치지 않고, 독자들의 시각적 이해를 돕기 위해 예술적 요소를 적극 활용했음을 나타낸다.경전의 마지막에는‘불설부모은중태골경’이라는 별도의 경전도 수록되어 있다. 이 경전은 부모가 자식을 잉태하고 기르는 동안 겪는 고통과 희생을 구체적으로 묘사하며, 자식들이 그 은혜를 잊지 말고 보답할 것을 당부한다. 이를 통해 한천은 부모 은혜의 중요성을 더욱 강조하고, 효 사상의 깊이를

더하려 했다.

서재공 한천의 학문적 열정과 사회적 책임

서재공 한천은 불교 경전을 간행함으로써, 단순히 지식의 축적에 그치지 않고 백성들의 도덕적 발전과 사회적 교화에 기여하고자 했다. 그는 자신의 사재를 들여 ‘불설대보부모은중경’을 간행함으로써, 지식인으로서 책임과 역할을 충실히 수행했을 것이다. 고려시대에는 고위 관료들이 불교를 통해 도덕적 교화를 실현하려는 노력이 흔했으나, 한천처럼 자신이 재산을 투자하며 경전 간행에 직접 나서는 경우는 드물었다. 이는 그가

자신의 신분적 위치를 공익적 목적으로 적극 활용했음을 잘 보여준다.

당시 예문관대제학은 국가 차원의 학문적 정책을 수립하고 실행하는 자리였기에, 한천은 경전 간행을 통해 국가적 차원의 도덕적 교화에 이바지하고자 했다. 그의 이러한 노력은 고려 후기 혼란한 사회적 환경 속에서 백성들에게 도덕적 기준을 제시하고, 공동체의 안정과 화합을 이루는 데 기여한 것으로 평가된다.

‘불설대보부모은중경’의 가치와 유산

‘불설대보부모은중경’은 단순한 종교적 경전을 넘어, 고려시대의 학문적, 예술적, 교육적 성과를 집약한 기록유산으로 평가된다. 이 경전은 고려 후기 인쇄술과 판화 기법의 정수를 보여주는 목판본으로, 불교의 효 사상을 예술적 표현과 결합하여 대중들에게 더욱 효과적으로 전달했다. 현재 이 경전은 서울특별시 용산구 국립중앙박물관에 보관되어 있으며, 1981년 3월 18일에 국가 등록문화재로 지정되었다. 이는 서재공 한천이

간행한 경전이 한국 불교사와 문화사에서 가지는 가치를 입증하는 사례라 할 수 있다.

서재공 한천의 역사적 의미

서재공 한천은 고려 후기의 혼란한 사회적 환경 속에서, 도덕적 가르침과 효 사상을 통해 사회적 안정과 교화를 도모한 인물로, 그의 활동은 당대 지식인과 관료의 역할에 새로운 기준을 제시했다. 그의 경전 간행은 지식인과 관료가 자신의 신분적 특권을 활용해 백성을 위해 무엇을 할 수 있는지를 보여주는 대표적 사례로 남아 있으며, 고려 후기 불교문화의 발전과 도덕적 교화에 중요한 역할을 했다.